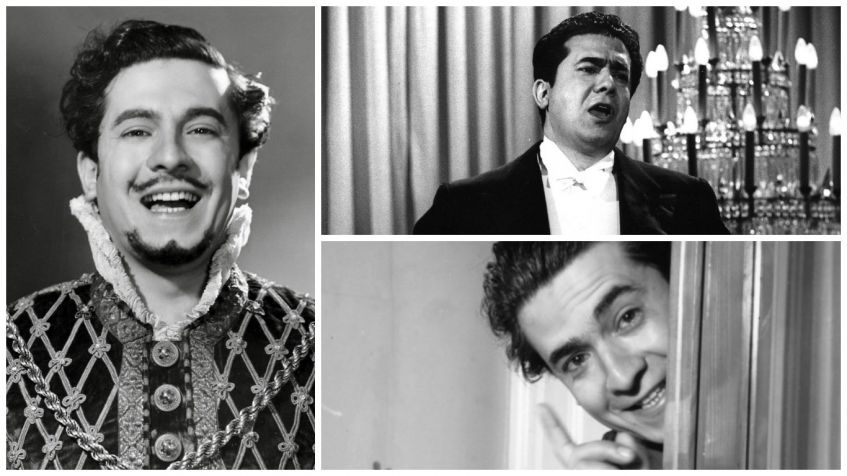

Giuseppe di Stefano, un pecado confesable

En el 95 aniversario de su nacimiento

Con ocasión de las recientes funciones de I puritani en el Teatro Real escuché de nuevo el registro del Teatro Bellas Artes de México, en 1952, con Maria Callas como Elvira y Giuseppe di Stefano como Arturo. Su “A te o a cara”, sin ir más lejos, es un perfecto compendio de su arte exuberante y excesivo, ciertamente irresistible, como un pecado confesable. Nacido en 1921, a los pies del Etna, en el pueblo de Motta Santa Anastasia, en Catania, el volcánico di Stefano contaba en esas funciones de México con apenas treinta años de edad. Y para entonces habían pasado tan sólo seis años de su debut profesional en Reggio Emilia, en abril de 1946 con el Des Grieux de la Manon de Massenet, papel que le llevaría ese mismo año al Liceo y un año después a la Scala de Milán. Un año después de su debut había actuado ya en Roma y sólo dos años después haría lo propio en el Metropolitan de Nueva York como Duque de Mantua en Rigoletto.

De orígenes humildes, hijo de un zapatero y una modista, desde niño fue internado en un colegio de jesuitas, donde tuvo su primer contacto con la música y donde fue orientado hacia el sacerdocio. La vocación del canto pudo más que sus inicios como seminarista y sus esforzados padres hicieron lo posible para que marchase a Milán a estudiar con el reputado barítono Luigi Montesano. La Segunda Guerra Mundial irrumpió de lleno en sus planes y di Stefano se vio sirviendo brevemente en las filas del ejército italiano. Durante la Guerra, y bajo el seudónimo de Nino Florio, haría sus pinitos en nights clubs y salas de fiesta. Al término de la confrontación bélica -desertó tras la muerte de Mussolini- recaló en un campo de refugiados próximo a Lausana, en Suiza, donde se formó durante un corto lapso de tiempo con el tenor suizo Hugues Cuénod. De entonces data uno de los primeros y más fascinantes registros acústicos de la trayectoria de Pippo. En los estudios de un programa de radio, en 1944, grabó varias arias de ópera, mostrando unos medios de naturaleza absolutamente privilegiada, un diamante en bruto. La historia de aquel disco es fascinante y Pippo la contó en más de una ocasión: una acaudalada melómana suiza le propuso grabar para ella un disco de arias de ópera, al precio de 50 francos por canción. El disco que hoy conservamos se grabó en apenas una hora, en los citados estudios de radio. De aquellos prmieros años de di Stefano se recuerda siempre el mítico diminuendo que realiza al acometer el Do de pecho del “Salut! Demeure…” del Fausto de Gounod (audio de San Francisco, en 1950).

Ya entonces estaban definidos los atributos que harían inconfundible y reconocible su canto durante toda la década: un timbre terso, aterciopelado y cálido, con una patina sutil de brillo y esmalte; un material homogéneo y de fácil sonoridad; y una comunicación espontánea y fresca, de una seducción natural. Di Stefano tenía en su garganta un eco mediterráneo: una voz de sol y salitre, de timbre exuberante, casi obsceno, un placer culpable. La suya era entonces además una voz sin un pasaje claramente identificable, cosa ciertamente extraordinaria y que apenas cabe detectar también en el instrumento de Wunderlich, en el caso del joven Kraus o, ya en nuestros días, en la emisión de Flórez. Con esa extraordinaria dotación de natura, se diría que había en el canto de Giuseppe di Stefano algo procaz, casi pornográfico, una irresistible sublimación del exceso.

En la senda de Beniamino Gigli, aunque sin el refinamiento de aquel, y epígono también de ciertos modos y acentos de Enrico Caruso, Pippo se convirtió en un tenor evidente, de seducción incontestable. Más allá de sus afortunadas y tempranas funciones en Milán o Nueva York, Di Stefano actuó también muy pronto en Roma, en Viena -la friolera de 84 funciones, con 13 papeles distintos-, en París, en Chicago, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Johannesburgo y por supuesto en México, donde se convirtió en un ídolo a comienzos de los años cincuenta. Pippo se convirtió así en uno de los más destacados tenores italianos de la generación de posguerra, junto a Mario del Monaco, Franco Corellli y Carlo Bergonzi.

Su encuentro artístico y en cierto modo sentimental con Maria Callas -aunque di Stefano se negó siempre a aclararlo- se tradujo en una fórmula de indudable éxito comercial, tanto sobre las tablas como especialmente en los estudios de grabación. No en vano Callas y di Stefano grabaron para EMI una decena de títulos: Lucia di Lammermoor (1953), I puritani (1953), Cavalleria rusticana (1953), Tosca (1953), Pagliacci (1954), Rigoletto (1955), Il trovador (1956), La bohème (1956), Un ballo in maschera (1956) y Manon Lescaut (1957). Habían cantado juntos por vez primera en 1951, en una Traviata en Sao Paolo. De la discografía citada destaca por méritos propios la mítica Tosca de Victor de Sabata, referencia imperecedera. Durante la temporada 1973/1974, Giuseppe di Stefano acompañó a Maria Callas en su crepuscular gira de despedida. Y es que al margen de todo lo demás, Callas y di Stefano fueron grandes amigos y de algún modo sólo el tenor italiano fue capaz de convencer a la soprano griega para que volviese a actuar cuando atravesaba una honda recaída en su proceso depresivo.

Fumador empedernido, amante de los excesos, parecía consciente de haber quemado sus mejores días a un ritmo trepidante, sin arrepentirse lo más mínimo del derroche y refutando conscientemente la idea a veces asumida de que la carrera de un cantante de ópera debiera durar varias décadas. Llegó a desdeñar incluso cualquier discurso sobre la técnica, como un absoluto romántico y testimoniando un canto que en su caso tuvo mucho de naturaleza privilegiada e intuición.

De un tiempo a esta parte se diría que el arte de Giuseppe di Stefano -sobre todo por un estilo hoy periclitado- ha sido presa de un cierto descrédito y un relativo desdén, poco menos que convertido Pippo en un intruso, como si fuese en realidad un cantante de napolitanas venido a más, un amateur más propio del Festival de San Remo que de los grandes escenarios. Excesivo y volcánico, con unos medios de lírico puro seguramente Pippo afrontó demasiado rápido un repertorio demasiado amplio y dramático: desde Turiddu a Canio pasando por Andrea Chénier, Riccardo (Un ballo in maschera), Don Álvaro (La forza del destino), Radames (Aida), Calaf (Turandot), Des Grieux (Manon Lescaut) Dick Johnson (La fanciulla del West) o incluso el Otello verdiano. Objetivamente hablando, su emisión y sus modos se volvieron cada vez menos refinados: aparecieron las durezas, los sonidos flagrantemente descubiertos y un general esfuerzo en la emisión. La voz comparecía más opaca, más velada, sin el brillo de antaño y menos homogénea. Pippo cantó siempre sin miedo y seguramente también sin medida, sin precaución alguna, sin economizar sus medios, generoso con ellos hasta el derroche.

La última vez que Di Stefano se subió a un escenario fue en julio de 1992, para prestar su voz al Emperador de Turandot en las termas de Caracalla en Roma. Fallecido en 2008, sus últimos días se vieron tristemente ensombrecidos por un trágico incidente en su casa de Diani -en Kenia, en 2004- cuando fue agredido por unos desconocidos. Tras dos intervenciones en Mombasa para reducir un grave hematoma cerebral, producto de la agresión, fue trasladado a Milán donde pareció sentirse mejor durante unos pocos días. Cayó después sin embargo en un coma profundo del que nunca se recuperó, hasta su muerte el 3 de marzo de 2008.

Di Stefano fue inspiración -e incluso influjo perjudicial- para varios tenores de la generación posterior, singularmente en el caso de Luciano Pavarotti -su carrera se lanzó precisamente con una cancelación de Pippo, en una Bohème londinense de 1963- y José Carreras, que testimoniaron en varias ocasiones su admiración por Pippo -Carreras ha recordado a menudo la fascinación que sintió escuchando a di Stefano como Cavaradossi en la Tosca liceísta de 1970-. Pero también la verdad que Domingo ha encontrado siempre en la “parola” o el desenfreno de un Bonisolli tienen a Di Stefano como inmediata referencia. Sea como fuere, lo cierto es que nadie ha podido ni podrá cantar jamás como Di Stefano: con el embrujo de sus medios y el desenfado de sus modos lo tuvo todo para ser un tenor de leyenda.