La alegría de hacer música juntos

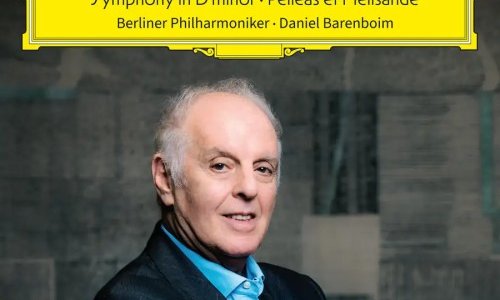

Lucerna. 14 y 15 de agosto de 2016. Festival de Lucerna. Obras de Mozart, Widmann, Liszt y Wagner. Martha Argerich, piano. West-Eastern Divan Orchestra. Dir. musical Daniel Barenboim

Es ya una tradición que Daniel Barenboim y su West-Eastern Divan se presenten en Lucerna cada año para ofrecer un par de conciertos durante la primera semana del Festival, intercalando sus actuaciones entre dos conciertos de la Lucerne Festival Orchestra. En esta ocasión traían consigo dos programas muy tentadores, el primero dedicado a las tres últimas sinfonías de Mozart -la 39, la 40 y la 41-, en una ocasión interesante para escuchar de nuevo el Mozart de Barenboim, que constituyó sin duda una de sus tempranas glorias, allá por los años setenta, incluidas las versiones de sus óperas. De las tres sinfonías, la 39 se antojó algo más baja de tono, con una orquesta no del todo atinada técnicamente, con unas cuerdas no suficientemente mórbidas, incluso ásperas por momentos. Sin embargo la 40 resultó mucho más estimulante, con la presencia de dos clarinetistas espléndidos: las maderas, de hecho, estuvieron espléndidas durante todo el concierto. La más bella de las sinfonías fue sin duda la 41, con un segundo movimiento seráfico, como raramente se escucha, con un trabajo refinado entre arcos y maderas. La energía desarrollada ahí fue increíble, en una interpretación que miraba más hacia el romanticismo del siglo XIX -con algún color alla Furtwängler- que hacia el barroco del siglo XVIII.

El concierto del día siguiente era si cabe aún más esperado, con la presencia de la gran Martha Argerich en el Concierto no. 1 de Liszt. El programa estaba compuesto por tres partes, comenzando por una pieza de Jörg Widmann, de 2008, siguiendo con el citado concierto para piano de Liszt, y con una segunda parte dedicada por completo a Wagner, con fragmentos de Tannhäuser, Götterdämmerung y Meistersinger. El fragmento de Jörg Widman es una variación sobre temas beethovenianos: con ocasión de una integral de Beethoven firmada en 2008 con la Orquesta de la Radio de Baviera, Mariss Jansons encargó a varios autores de nuestros días la composición de obras que se apoyase en la obra de Beethoven. Widmann escogíó trabajar sobre temas de las sinfonías 7 y 8 de Beethoven, construyendo una partitura muy enérgica y refinada al mismo tiempo, usando los instrumentos al límite de lo audible, incluso al límite de la tonalidad, con bellos colores y citas hábilmente incorporadas. Un estimulante inicio para este concierto, en suma, sobre todo considerando cuánto debe a Beethoven el concierto para piano de Liszt. El estreno absoluto de esta obra tuvo lugar en Weimar en el año 1855, bajo la batuta de Hector Berlioz, otro perdido admirador de Beethoven, y con el propio compositor al piano. La orquestación, fuerte, con gran relieve, es por momentos sorprendente (como curiosidad, utiliza por ejemplo el triángulo en el tercer tiempo, como un eco de la orquesta y el piano). El final, tan marcial, está resuelto en un modo indudablemente inspirado en Beethoven. Y aún con todo, la orquesta es sólo el marco espectacular para una escritura casi perturbadora en el instrumento solista, confiado aquí a Martha Argerich, quizá cansada, quizá algo fría, pero absolutamente mágica, tanto por su genuino legato como por la dulzura de sus dedos y la precisión del sonido. De un virtuosismo absorbente, admiran la simplicidad y la atención con que interactúa con la orquesta: su diálogo con el clarinete suspende el tiempo, en uno de esos raros e inolvidables momentos. En sus manos, todo parece fácil y nunca efectista: no hay más efecto salvo el de su propia genialidad. Mágica pues Argerich, que ofreció una propina de Schubert a cuatro manos con Barenboim, encargado aquí de la parte más acrobática, resuelta con un refinamiento, una elegancia y una fluidez inauditas.

La primera parte del concierto dejaba pues al público entusiasmado y aturdido por semejante capacidad para hacer música juntos, con un éxito ciertamente fabuloso. Cabía pensar en una segunda parte más tradicional, dedicada al repertorio wagneriano que es ya algo congénito al Barenboim de nuestros días. Eso sin contar con que Wagner es además, al parecer, el compositor predilecto de esta orquesta, en la que cada músico da lo mejor de sí para recrear su música, tanto en las partes más majestuosa como en los fragmentos más íntimos. Las trompas, tan requeridas aquí, resolvieron su parte con gran limpieza; lo mismo las maderas (¡qué oboe! ¡qué clarinete!) y las cuerdas cálidas, redondas, sin las asperezas escuchadas el día anterior en Mozart (sobre todo en la sinfonía n. 39). Tras una obertura de Tannhäuser dinámica y fluida, majestuosa, tan trascendente como inmediata, capaz de entusiasmar al público, Barenboim abordó dos fragmentos de Götterdämmerung. Primero la escena de Siegfried y Brünnhilde, seguida del viaje de Siegfried por el Rin. Desde el primer acorde, Barenboim diseña un clima, un ambiente, un paisaje en fin, que instala ya el drama, el misterio y nos introduce de bruces en la trama: Barenboim no busca el sonido por el sonido sino por el drama. Su Wagner entra de inmediato in media res y cuando el fragmento concluye, con el acorde que cierra el monólogo de Hagen, Barenboim ha conseguido hacernos ver, sin cantantes y sin escena, toda una trama, toda una historia. Concluye después con una marcha fúnebre de gran tensión, espectacular como una sacudida y al mismo tiempo retenida, casi interior, como una meditación sobre la muerte. Un momento inolvidable.

El programa se cerraba con una obertura de Meistersinger calurosa, sonriente, con la precisión propia de un orfebre: se escucha todo, cada nivel, cada instrumento, con la búsqueda voluntaria de momentos en los que el sonido se recrea aquí y allá. Barenboim no resulta nunca demostrativo ni complaciente: regala un Wagner natural, fluido, lleno de relieve; subraya un color propia, que tras el drama de Götterdämmerung nos proyecta hacia la comedia de una humanidad sonriente, del humanismo wagneriano, con su trascendente dulzura. Magia.

Magia aún mayor cuando como primera propia se ofreció el preludio del tercer acto de Meistersinger: a la profunda alegría le sucede ahora una genuina melancolía, que no es tristeza. La interpretación es de tal refinamiento, de tal profundidad y en fin, de tal justicia, que incluso se vio llorar a alguno de los músicos de la orquesta. No podría ser de otra manera: estamos entrando en los meandros de un mundo interior, de una mente dubitativa, exaltación de la sensibilidad, poesía pura. Las flores de la belleza.

Después, para satisfacer a un público entregado con delirio, el concierto concluyó a lo grande, con el preludio del tercer acto de Lohengrin: todo triunfo, todo dinámica, todo alegría, con una increíble juventud en la interpretación. Un joven director de 73 años nos ha transportado con él a los umbrales de la eterna juventud.