Las cigarreras, Gonzalo Bilbao, 1915, Museo Bellas Artes Sevilla

Las cigarreras, Gonzalo Bilbao, 1915, Museo Bellas Artes Sevilla

El mito de Carmen

En el 150 aniversario del estreno de Carmen, de Georges Bizet

Por Carmen Mª Pujante Segura

Catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Murcia

Hubo una Carmen antes de la de Bizet, como hubo otras mujeres fatales antes de la de Mérimée. Hubo una obra literaria antes de la operística, como hubo un mito colectivo tradicional antes de una escritura individual moderna.

Bien saben, especialmente los amantes de la ópera, que este 2025 se celebra el siglo y medio del estreno de la célebre Carmen de Georges Bizet, como bien sabrán que, para su libreto, Halévy y Meilhac se inspiraron en una nouvelle, esto es, en una novela corta de Prosper Mérimée, cuya primera versión fue publicada en una revista francesa en el año 1845. Aunque el escritor francés no inventó propiamente ese modelo de personaje femenino cuya naturaleza seductora (o sea, diabólica) conlleva su trágica perdición, podemos decir que la vistió con detalles de color rojo pasión y la caracterizó con esas tres cosas negras como el luto para asociarlo no solo con lo femenino sino con lo español. Claro está, lo haría desde su perspectiva, a saber, la de un hombre francés del siglo XIX, que se parece no poco al narrador de esa historia ficcional, un viajero atraído por la España del sur y, podemos añadir, todos sus clichés sociales y religiosos:

Llevaba una falda roja muy corta que dejaba ver unas medias de seda blancas con más de un agujero, y bonitos zapatos de tafilete rojo, anudados con cintas de color de fuego. Apartaba la mantilla para descubrir los hombros y un gran ramo de casia que sobresalía de la camisa. Tenía también una flor de casia en la comisura de los labios y avanzaba balanceándose sobre las caderas como una potranca de la remonta de Córdoba. En mi región, una mujer con ese traje habría obligado a la gente a persignarse.

Galli Marie, primera intérprete de Carmen

Galli Marie, primera intérprete de Carmen

Hoy en día evocamos imaginariamente sin dificultad, también por sus movimientos y su carácter, a esa mujer a la que la ópera le dio voz y cuerpo, como también fácilmente seguimos tarareando su célebre Habanera (“L’amour est un oiseau rebelle”…). Poco después de su estreno operístico en París, comenzó a ser representada internacionalmente y a ser versionada desde otros lenguajes, como ese arte recién nacido a finales del siglo XIX que era el cine. Se trata de un tipo literario que tiene mucho de estereotipo y que ha dado lugar incluso a lo que se conoce como “el mito de Carmen”, en paralelo a otro mito propio del Romanticismo como es el de Don Juan. Representan un mito en tanto que encarnan un aspecto universal propio de la condición humana, si bien también ese concepto entronca con otra acepción que es compatible y que nos permite retrotraernos más en el tiempo. Y es que el mito también se refiere a una narración maravillosa con personajes heroicos o divinos, como sucede en nuestra cultura de tradición grecolatina y cristiana, en la que, no se nos olvide, ya existían Afroditas, Lilits, Clitemnestras, Lesbias, Cleopatras, Mesalinas o Salomés.

Melomanías y mitomanías aparte, todos sabemos que la adaptación al medio asegura la supervivencia, así que podemos decir que ese personaje o cliché ha sobrevivido a todas las artes precisamente adaptándose a cada lenguaje. A las numerosísimas adaptaciones cinematográficas recurrió la destacada estudiosa canadiense Linda Hutcheon, justamente, para su secundada teoría de la adaptación, de 2006. Especializada en teoría y crítica literarias así como en el género de la ópera, autora de influyentes investigaciones también sobre la parodia y la posmodernidad, se propuso explicar el porqué de la recurrencia a la adaptación del mito de Carmen a partir de unas dicotomías: “historicizing/dehistoricizing”, esto es, situándola a lugares y tiempos históricos diferentes; “racializing/deracializing”, a saber, racializándola o no como gitana o en general como mujer de los márgenes sociales; y “embodying/disembodying”, es decir, corporeizándola, en particular, por su forma sensual de cantar y de bailar.

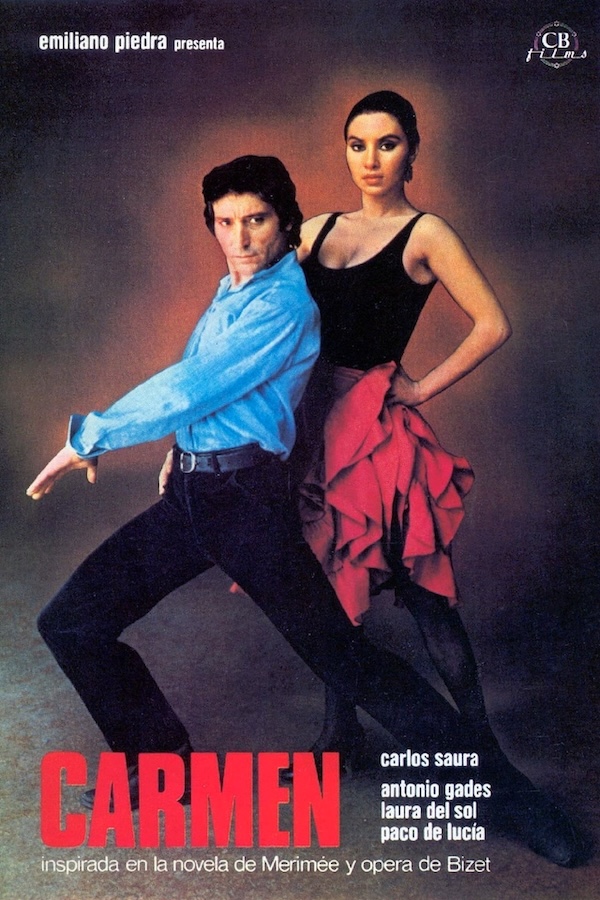

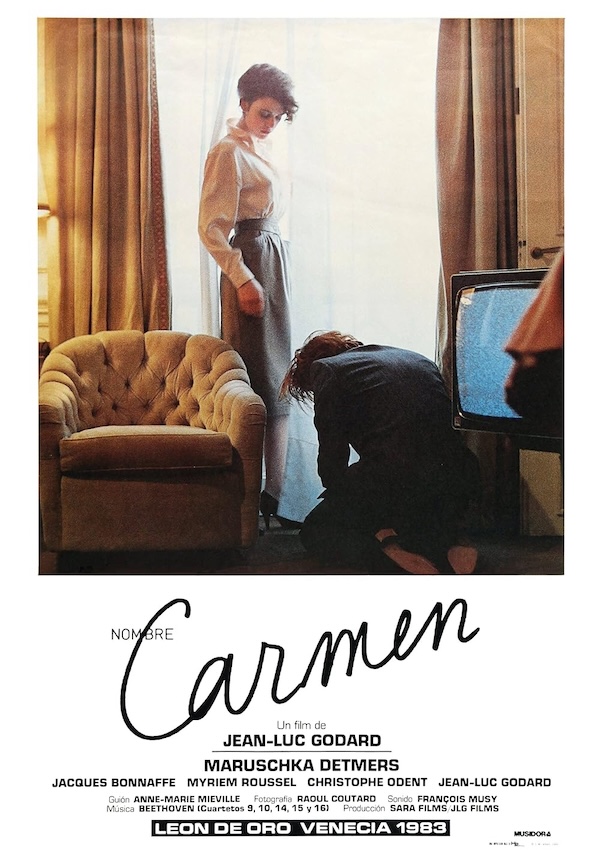

Resulta sugerente la coincidencia de dos de esas múltiples adaptaciones fílmicas de Carmen en el mismo año, 1983, o sea, algo más de un siglo después de su estreno como ópera: la de Carlos Saura y la de Jean-Luc Godard. Cuando alcanza esa década del siglo XX, ese estereotipo femenino-hispánico llega convertido en mito y se adapta al medio sociohistórico y artístico, posmoderno y posnacional. Es también el momento en el que Antonio Gala realiza su particular reinterpretación teatral con la obra Carmen Carmen, de 1988. En esas diferentes lecturas nos vamos a detener para observar ciertas particularidades.

El juego de la voz y la focalización es patente en las cuatro partes que estructuran la nouvelle de Mérimée, potencialidad que Gala hace factible gracias a las convenciones de la versión teatral. En la primera parte de la obra narrativa presenta la acción el narrador, que se explaya en un breve discurso, muy del gusto de la época, sobre la labor de los geógrafos y los arqueólogos: él es uno de tantos que hacia 1830 tienen España como destino, marcando Andalucía en su mapa y mirándola con ojos de extraño, de extranjero. Carmen sale “a escena” en la segunda parte para discutir con José y para robar el reloj al viajero; al quedar en el aire los motivos y los tintes trágicos de ese suspense, se vislumbra un horizonte de expectativas sobre el lector que, de hecho, se irá cumpliendo. En la tercera parte se conoce la carta de José Lizarrabengoa dirigida al viajero, voces masculinas ambas que corresponden a una focalización dual, pero privativa y sesgada, desde la que se presentará a la protagonista femenina; en ella, se narran los hechos que completan el vacío temporal que se desea conocer: lo sucedido en la fábrica de tabacos de Sevilla. Y del cuarto y último capítulo se vale el narrador, equiparable al analítico observador de la primera parte, para exteriorizar sus reflexiones pseudocientíficas acerca de la raza gitana, su jerga y sus mujeres. Es gracias a esta parte como se puede conocer sin ambages el juicio particular sobre el personaje y, en general, sobre la mujer en general, con connotaciones que sacará a relucir la Carmen Carmen de Antonio Gala.

Mientras que en la obra de Gala, por deseo explícito del autor, Carmen Carmen alza un canto final esperanzador aun en la omnipotencia de la muerte, la tensión de la obra narrativa breve marca el final trágico, el punto culminante requerido por tal género con la confesión última de la Carmen de Mérimée, sobre cuya redención recae la duda, como sucede con don Juan. Pero en la obra teatral, ante todo, se le da la palabra a la protagonista, por ejemplo, para dar a conocer su nombre, y lo hará cantando: ella es Carmen Carmen. La isosemia (que, por ejemplo, usamos cuando decimos que queremos “café café”) se debe a la identidad, pues no encontramos en nuestra lengua otra palabra para identificar a esa Carmen (el “apellido” puede considerarse también un adjetivo por una metábasis que no concurriría en la inefabilidad). Así, no solo se trata del apellido, como afirma el autor, sino que desde el prisma léxico-semántico es un intensificador que hace que sea la “auténtica” Carmen. Así, nos podemos cuestionar si eso quiere decir ser la Carmen genuinamente española, o incluso la mujer misma. Además, bajo la influencia pirandelliana, Carmen Carmen se refiere a sí misma como tal personaje, como tal mito, siendo este un juego (pos)moderno que le permite también dirigirse a otro tópico teatral como es el público.

Igualmente, puede resultar sugestivo comparar estas obras con reinterpretaciones en el cine, como las que efectúan Gordard y Saura. El argumento planteado por ambos cineastas toma diferentes caminos. A Carlos Saura, con Antonio Gades como colaborador en el guion y en la coreografía, le mueve realizar una obra teatral dentro del cine y el resultado es la filmación de lo que conlleva la preparación: la selección para escoger a quien hará de Carmen, los ensayos musicales y coreográficos y, además, el contacto y la relación de los participantes, en especial de la pareja que forman Antonio (Antonio Gades) y Carmen (Laura del Sol). Las respectivas primeras secuencias de las dos películas podrían dar el tono y la clave diferencial entre ambas. Por un lado, en la versión española vemos el ensayo frente a un espejo de unas bailarinas dirigidas por Antonio; de hecho, tras esa primera secuencia, irrumpen los títulos de crédito acompañados, al mismo tiempo, con la ópera de Bizet en el campo sonoro y en el visual con unos grabados sobre la historia, fuentes reconocidas así explícitamente, como también la literaria puesto que, más tarde, veremos otras secuencias en las que aparece Antonio leyendo pasajes del relato corto francés para seguir el argumento. Por otro lado, en la versión francesa, los débitos respecto a las versiones originales, la operística y la literaria, si existen, se encuentran deliberadamente disimuladas. El tema principal de la ópera de Bizet solo será silbado en dos ocasiones y, en realidad, el argumento se basa en lo que Carmen le explicará a Joseph (mantiene el nombre “a la francesa”), ya mediada la película: Carmen quiere “adaptar” la historia del célebre atracador Dillinger, que ella conoce por un cómic y que consiste en el atraco de un banco mientras que un equipo, convincentemente, fingirá rodar una película.

La versión de Gordard, que de nombre es Carmen (la película se titula Prénom: Carmen), en apariencia no comparte más que esa figura de la mujer cuyo carácter y físico, con todo, sí parece tener algo en común con sus hermanas de arte: la Carmen “francesa” no puede dejar de ser esa femme fatale de pelo y ojos oscuros que suele llevar alguna prenda roja (incluso cuando únicamente porta una camiseta). La de Saura y Gades, en efecto, es pretendidamente “más española”: baste la exaltación de su físico y su vestir –con el abanico, la peineta y la mantilla– que hace Antonio cuando aparece ella de repente, no sabiendo bien si como producto de su imaginación o de un sueño, escena confusa, en cualquier caso, como otras tantas de Godard. Su Carmen, gracias al hechizo de su sensualidad y, por ende, de su ambigüedad, atrae fatalmente a un policía, Joseph, como la de Mérimée hizo con el guardia –homónimo– de la fábrica de tabacos sevillana, José Lizarrabengoa. La pasión y la mentira se apoderan de su fugaz e interesada relación para, al final, ser él el actor de la venganza: él matará a Carmen en el relato corto merimeano, pero las dudas y la ambigüedad se acentuarán y se apoderarán del final del texto godardiano y del sauriano.

Más allá de las diferencias, los dos célebres directores imprimen su impronta en sus particulares lecturas cinematográficas del mito (por ejemplo, apareciendo dentro de sus respectivas películas). En consonancia con la posmodernidad, acentúan lo intertextual y lo metaficcional, aunque también podría sumarse una lectura posnacional. Para redimir al mito, desmitificándolo o remitificándolo, Godard y Saura conocen la trayectoria metamorfoseada artísticamente de Carmen, más allá del modelo francés por lo que, en el espectro de la recepción que supone la revisitación del mito, contribuyen a la transmitificación como directores-autores-intérpretes, sujetos en otro tiempo-espacio de la historia.

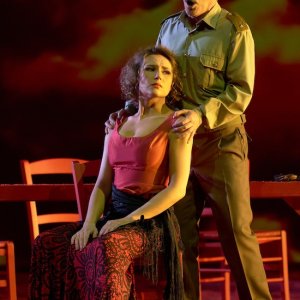

Grace Bumbry y Jon Vickers, como Carmen y Don José

Grace Bumbry y Jon Vickers, como Carmen y Don José

Así, Carmen es más Carmen en los siglos XX y XXI, pero se cuestiona como mujer españolísima y folclórica, como signo postizo y extranjerizante, como “signo de identidad española”, como “España misma”, según asegura el estudioso Carlos Serrano en El nacimiento de Carmen (1999: 54). Ha sobrevivido a todas las artes más allá de las tentativas de una desmitificación erigida frente a esas supuestas cualidades que, al considerarse estereotipadas y extranjerizantes, han sido revisadas desde la sociedad y el arte (post)modernos y/o (post)nacionales con acentos paródicos y lúdicos. Como tales, las lecturas no han estado exentas de ambigüedades, como las realizadas en clave femenina o feminista. Se ha cuestionado el mensaje de Carmen, leído como un mensaje de libertad y de sumisión a un tiempo, por ejemplo, a partir de pasajes como este Mérimée: “Il y avait encore dans le pain une pièce d’or de deux piastres. Plus de doute alors, c’était un cadeau de Carmen. Pour les gens de sa race, la liberté est tout, et ils mettraient le feu à une ville pour s’épargner un jour de prison”.

Retomando el inicio para finalizar, diremos que, como bien saben, especialmente los amantes de la ópera, este 2025 podrán asistir a numerosas y diversas representaciones de Carmen, que hacen que el “mito” de lo español y/o lo femenino permanezca vivo para observarlo con mirada crítica. Se trata de un excelente ejemplo de rica retroalimentación interartística y de relectura proteica, lo que también hace posible que un texto literario siga igual de vivo. Además, podemos concluir que, en pleno siglo XXI, estamos en un momento idóneo para asistir a representaciones fieles a la novela corta y la ópera originales pero redimensionadas con nuevos medios y tecnologías; del mismo modo, es una coyuntura óptima para emprender nuevas lecturas la de esta sociedad, que gravita en torno a debates como el de la identidad (sexual, racial, nacional, etc.), y con él, cuestiones como la inclusión, la tolerancia o la igualdad, en especial en favor de grupos discriminados por la historia, como las mujeres o la etnia gitana. Desmitificada o remitificada, Carmen nos interpelará, a través de la palabra, de la música, de la danza, de la imagen, del arte, eternamente.